当サイトでも作っていますが、鉄道趣味者や現場関係の方向けに書かれた編成表という書式があります。

| 編成名 | 竣工日 | 製造 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 2602F | 1985.10.17 | 日立製作所 | |

|

6号車

2602 Tec – 5号車

2102 M – 4号車

2802 T – 3号車

2302 M – 2号車

2202 M – 1号車

2902 Tec |

|||

↑こういうやつです。(図は大阪メトロ20系02編成のものです)

この書式では、どの車両がどういう役割を持っているのかが一目でわかるように書かれています。

国鉄・JRの車両では、昭和3年に制定された「車両称号規程」というもので定められており、いわゆる「クハ」や「モハ」はこのルールに則った書き方となります。

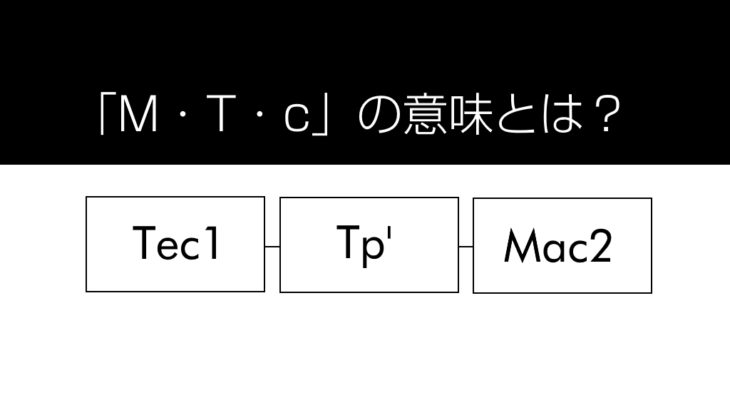

ところが、大阪メトロなどの民鉄・私鉄ではこの書き方に従わず「Me1」「T’」などとアルファベット表記になっているケースがあります。

これらを「編成略記号」というのですが、文献でも編成略記号を使って書いてるのにその説明がなされていないケースがちらほら見えることがあり、私も難儀することがあります。

そこで今日は、ちょっとマニアックですがこれらの意味をできるだけわかりやすく書きましあた。

「M」とは?

Mは電動車、すなわちモーターがついている車輌のことを指します。Motor(モーター)が由来と思われます。

JRでいう「モハ」や「モロ」など「モ」がついた車両がこれにあたります。

「T」とは?

Tは付随車、すなわち何も付いておらずただ転がっているだけの車輌を指します。Trailer(トレーラー)から来ているものと推測されます。

JRだと「サハ・サロ」など「サ」がついている車両がこれです。

MT比

M車とT車が1編成あたりそれぞれ何両付いているのかを「MT比」と言います。当然ですが、M車が多いほうがパラーやスピードが出しやすくなります。

また、わかりやすく「○M△T」という書き方もします。これだと一目瞭然ですね。

例えば近鉄アーバンライナーは青山峠超えと130km/h運転を実現するために、全車がM車両(全M、8M0T)となっています。

ただしM車を増やすと電気代がかかるのもまた事実。また必然的にうるさくなるので、285系「サンライズエクスプレス」のような静粛性が求められる車両ではT車を多くする(2M5T)ケースも見られます。

「C」とは?

Cは制御車、すなわち運転台がついている車両のことを指します。

尚、後述しますが中間車両についている入換用の簡易運転台は除きます。

その他

‘(ダッシュ)

車庫内で使われる、入換用の簡易運転台がついていることを指します。

他の私鉄で「’」は同一車種の区別用に書かれるケースが多いのですが、大阪メトロでは簡易運転台付き車輌のことを指すようです。

Ma

制御装置・集電装置がついた電動車のことを指します。

Mb

制御装置がついた電動車のことを指します。

e

低圧電源装置(MGやSIV)がついた車両を指します。

p

空気圧縮機(コンプレッサー)がついた車両を指します。

関連リンク

参考文献

運転協会誌『新型車両プロフィールガイド「大阪市交通局 第6号線(堺筋線) 66系車両改造」』、2013年5月

レイルロード「大阪市交通局30系 Vol1」、2016年3月