今から68年前の1952年(昭和27年)10月5日。

この日は、御堂筋線昭和町~西田辺間が開業した日です。

以前の記事で西田辺駅の深さが1.6mであることをお伝えしましたね。

当時開業したてのこの区間はオープンカット工法で掘削した後、戦後の資材不足の為にしばらく蓋がされないまま運行されていました。

そう、こんな感じに。俗に言う開溝式構造です。

車両限界いっぱいの側壁が普通の高架鉄道とは違うため、違和感を感じさせますね。

ちなみに、この昭和町~西田辺間の着工自体は戦前から行われていたものの、戦前の工事は四つ橋線の大国町~花園町間の工事で一度停止されました。

同時期に着工していた四つ橋線花園町~玉出間は、大阪と和歌山を結ぶ国道26号線となる道で、軍事用道路として重要なため埋め戻されましたが、

一方の天王寺~西田辺間はそこまで重要な道路でもなかった為、埋め戻されず放置されたそうです。

おかげで巨大な水溜りになってボウフラ(蚊の幼虫)がめちゃくちゃ湧いたんだとか。

ちなみにこの開溝式構造は昭和33年11月に全て埋められ、予定通りの地下鉄に戻りました。

検車庫は現在でも存在

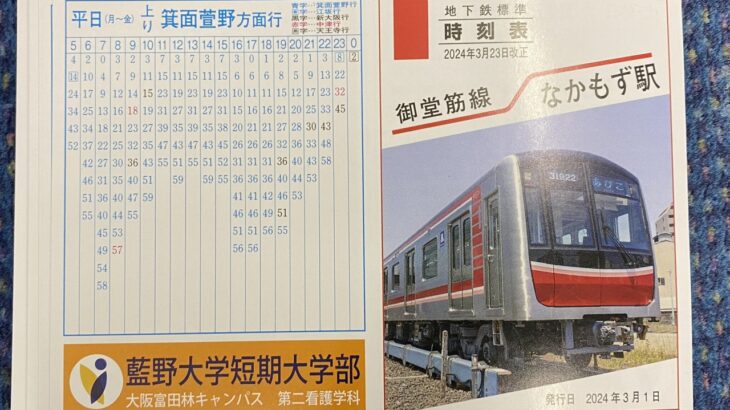

この時に建設されたのが、西田辺駅南側、JR鶴が丘駅裏手にある長居検車場。ちょうど現在のシャープ労働会館裏手に位置します。

1954年12月に開設され、御堂筋線あびこ駅延伸までの僅か6年余りでしたが、ここが御堂筋線車両の拠点となりました。

当時、既に建設予定であった我孫子車庫の用地を確保していたものの、肝心の路線がまだあびこに到達していなかったことから、それまでの暫定措置として西田辺駅南側のこの区画に作られたのでした。

ここは現在でも、Osaka Metroの工事用車両の車庫として存在しています。

日常や当サイトで取り上げないような他の大阪市営地下鉄の話題ならこちら

文章中の写真の著作権は著作者に帰属します。無断転載は固くお断りします。

Photo,Writer : Series207 2015/10/01