今から50年前の1969年(昭和44年)12月6日。

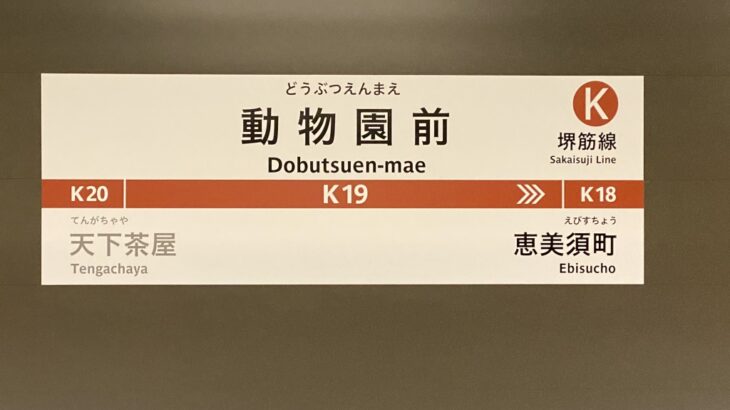

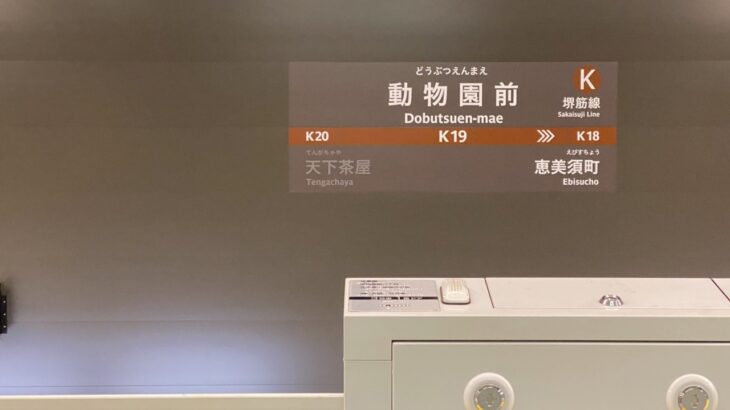

この日は、堺筋線動物園前~天神橋筋六丁目間が開業した日です。

開業からついに50周年を迎えました!おめでとうございます!!!!

堺筋線では阪急と協賛で、記念ヘッドマーク車両を運行している他、発車標LEDもわざわざこの為に表示プログラムを変更するなど、祝賀ムードでいっぱいです!

夢の3社直通運転計画

堺筋線の建設にあたっては、当時南海電鉄・阪急電鉄・大阪市交通局の3社がそれぞれ路線建設の特許を申請していました。

南海は「南海堺筋線」として新今宮から堺筋地下を通り梅田へ、阪急は「阪急堺筋線」として天神橋~柴島から分岐、現行のルートで天下茶屋まで建設し南海と接続、あわせて天王寺への分岐線も計画していました。

そこに割って入ったのが大阪市交通局で、市内交通一元化主義思想のもと、独自に天神橋筋六丁目~動物園前間を計画します。

ただ、この時代では度重なる乗客増に御堂筋線が耐え切れず、市内交通一元化主義にも限界が見えており、当初から他社と直通させる算段ではいたようです。

結局、運輸省はこれまでの慣例に従って大阪市交通局の建設を認可、南海電鉄と阪急電鉄を直通させる交渉に入ります。

南海を昇圧、阪急を狭軌化させて直通!?

運輸省としては南海電鉄が1500Vの昇圧に応じるのであれば、阪急千里線を狭軌に改軌させて3社直通運転を裁可する方針だったようですが、当時の南海電鉄は

・1967年に樽井駅周辺でのトラック追突による脱線事故

・1967年に箱作駅での駅構内衝突事故

・1968年には天下茶屋駅で急行列車の信号無視による追突事故

と、俗に言う「南海3大事故」を起こしており、近畿陸運局から警告書が出されるなど安全投資を優先しなければならなかったことで昇圧に応じることが出来ず、3社直通運転は実現しませんでした。

大阪市(筆者注:堺筋線)の特許申請後、南海は運輸省の特別監査を受けたが、その真意は昇圧問題であった

(中略)

当時南海は600Vだったが、昇圧に対しては7両編成までは対応できるとし、当事者は昇圧したいと思っていたと思うが、なにぶん車両から電力施設の改変までの費用を考えると、つい二の足を踏んで昇圧する意思を示せぬまま終わってしまった。当局としては、昇圧の意欲を示しさえすれば、堺筋線は狭軌で建設して南海と直通、千里山線は狭軌化させて相互乗入れをさせる意図であったとされる。南海は直後に昇圧を決定し、準備を進めただけに誠に惜しいチャンスを逸したといえよう。

出典:「鉄道ピクトリアル 2008年8月号 【特集】南海電気鉄道」,電気車研究会

その後、1993年には天下茶屋まで延伸され、南海電鉄とは対面での乗り換え連絡口となっています。

開業から50年、現在の車両は2代目へ

大阪市交通局初の私鉄直通運転ということで、60系の開発には阪急電鉄との折衝においてかなり苦労したという記録が残されています。

例えば、大阪市営地下鉄では通勤需要から4ドアを希望するものの、阪急側は3ドアを譲らず、交通局側が折れた…などなど、枚挙に暇がありません。

現在の堺筋線は、2代目である66系が運用についており、1990年に投入された初期車から順次リフレッシュ工事を受けて活躍しています。

関連リンク

文章中の写真の著作権は著作者に帰属します。無断転載は固くお断りします。

Photo,Writer :Series207 2016/09/15

Rewrite:2019/12/06