大阪市営地下鉄関係の面白い本が出版されましたのでご紹介。その名も「命の救援電車」です。

本書は、あの「大阪大空襲時に御堂筋線で運行された幻の避難列車」の謎を解き明かした、最初の取材を追った書籍です。

1月に発売されて以来気になってはいたんですが、ようやく読む機会に恵まれたので早速レビューしたいと思います。

「命を運んだ御堂筋線」の取材本

大阪交通労働組合内にある公営交通研究所。

その所長である安藤孝氏が取り組んでいた大阪市営地下鉄の歴史研究の過程で、戦時中だけその歴史がすっぽりと抜け落ちていることに気付きます。

当時の公文書や記録などは全て焼かれて一切残っておらず、公的な資料からその証拠が辿れないためです。

そんな中、「空襲時に御堂筋線が走って命が助かった」という噂話を耳にします。

現在でこそNHKのドラマにもなるなど定説になりつつあるこの話でしすが、当時この話は全くの謎に包まれていました。

謎の真相を追求するべく、新聞記者とタッグを組んで当時の体験者にインタビューを聞いてまわるのでした。

3本走った救援電車

救援電車は、3本が走ったと同書で紹介されています。

・1本目…前日難波留置で、回送として運行予定だった「心斎橋発梅田行き」

・2本目…防空要員電車として運行予定だった「天王寺発梅田行き」

・3本目…1本目の折返し「梅田発天王寺行き」

※防空要員…空襲後に復旧作業にあたる人員のこと。

地下鉄での避難を禁じる合理的な理由

実は、戦時中は地下鉄での避難は禁じられていました。

「まーた旧帝国時代特有の理不尽な根性論か…」なんて思ってたんですが、どうもそれなりの理由があってのことだったようです。

そもそも素人考えだと、上から爆弾が落ちてくるのですから地下鉄は一番良い避難方法に思えます。

しかし1945年1月の東京・銀座への空襲時、銀座駅は500kg爆弾の直撃を受け、駅構内やトンネルは大きく破壊されてしまいました。

また水道管もあわせて破損したことで、大量の水がトンネル内に流れ込んでしまい、駅が浸水してしまったのです。

特にこの浸水被害が甚大で、復旧に1ヶ月もかかってしまったのだとか。

また、5月には渋谷行き電車が走行中に空襲を受け、表参道駅で停電してしまいます。

地上へ誘導せねばなりませんが、地上もまた火の海。仕方なく地下駅で隠れていると、なんと地上から大量の煙が地下へと流れ込んできたのだそうです。

・空襲時、地下鉄の駅は重い爆弾だと突き抜けるリスクがある

・また、水道管の破損で浸水するリスクがある

・直接的な被害はなくとも、地上の煙が舞い込み窒息するリスクがある

以上のことから、地下鉄への避難は厳禁とされていました。

「電気を止めるな」

出典:大阪市交通局総務課「地下鉄50年のあゆみ」

しかし、大阪の御堂筋線は空襲時に動き続けたのです。

まず御堂筋線は、東京の銀座線と違って十分な深度がありました。1t爆弾が何発も直撃すると流石に壊れるリスクがありましたが、焼夷弾ならそれほど影響がありません。

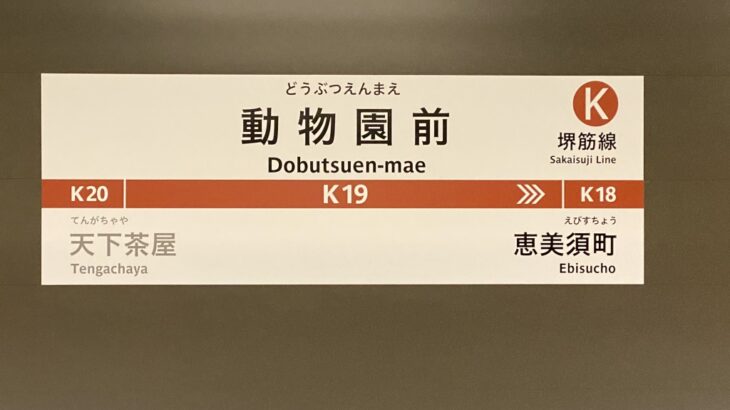

実際に、御堂筋線は戦時中にダメージを受けたのは動物園前駅の入口のみで、その他の建築物は全くといっていいほどダメージがありませんでした。

このあたりは、以前当サイトでも記事にしましたね。

そして、当時大阪鉄道局長で総理大臣にもなられた佐藤栄作氏が「大阪に大空襲がくるから万全の措置を取れ」と指示をしていたとあります。

昭和20年3月13日朝。大阪鉄道局長の佐藤栄作から、大阪市交通局長(当時は電気局)の橋本敬之に極秘電話がかかった。

「今後、大阪に大空襲があるらしいので万全の措置をとれ」(中略)佐藤局長の「予告」は正しかった。

極秘電話から十数時間後、大阪に274機のB29爆撃機が来襲した。(坂,2021,p180)

心斎橋変電所に「今夜は送電を止めるな」と指示したのは、佐藤の空襲予告が原因ではなかったのか。

空襲の被害が大きければ、地下鉄を動かす必要が出てくるかもしれない。(略)佐藤が交通局幹部に空襲を予告していたとすれば、辻褄が合う。もし佐藤の予告がなければ、いつもと同じ措置として、変電所は地下鉄への送電を止めてしまっていたにちがいない。

送電が止められていたら、当然、救援電車は走っていなかった。(坂,2021,p184)

備蓄倉庫だった本町・花園町…

また本書で初めて知る内容もありました。それは地下鉄の各駅が備蓄倉庫になっていたこと。

これまでは本町駅が戦時中備蓄倉庫になっていたことが知られていましたが、他の駅も同様に倉庫となっており、またその内訳も判明しているんです。これが実に興味深い。

淀屋橋…非常用食料を備蓄、疎開用荷物を保管

本町…非常用食料を備蓄(駅全体を丸々使用した大規模なもの)

心斎橋…北側が食料営団備蓄倉庫

大国町…北側が乾パン・ビスケット備蓄倉庫

花園町…調味料備蓄倉庫(坂,2021,pp189-190)

淀屋橋では食料の他にも疎開用の荷物を、花園町に至ってはなんと調味料の備蓄倉庫になっていたそうです。塩や胡椒といった調味料がここに集められていたとは…。

「大国町を通過してほしい」

本書では、当時の軍の話も出てきています。その評価は功罪半ばといった感じ。

先述した空襲時の地下鉄への避難誘導は、憲兵が見るに見かねて行ったことや、地下鉄の運転に駆り出されていた10代の女学生にアメや食べ物をあげたというエピソードも書かれています。

その一方で、こんなトンデモなエピソードもありました。

天王寺行きの電車を運転したときのことだ。陸軍の軍曹が乗ってきて、運転台のすぐ後ろに立った。兵士はひどくあわてた様子で森下(注:当時運転していた女学生の名前)に、

「いまから信太山(和泉市)の本隊に帰営する。次の天王寺発の電車に乗らなければ時間に間に合わない。途中の大国町と動物園前は通過してほしい」

と言ってくるではないか。(中略)大国町駅が近づいてきた。

森下は判断できずに困ったが、意を決して通過した。

次の動物園前駅では出発信号が赤だった。

「通過してくれ」という軍曹に対して、「赤信号は無視できません」と頑張った。

なんとか動物園前駅には停車した。(坂,2021,pp193-194)

戦時の大阪市営地下鉄を知る為の良書

いかがでしたでしょうか。実は当サイトでも以前から下にリンクを掲載していまして、すでに購入して頂いた方も多くいらっしゃるようです。

先述したようにこの時代の公的資料は皆無に等しく、これまであまり真相がはっきりと判明してきませんでした。

そんな中、一線級の証言を聞いて回ったこの書籍は一読の価値あり!皆さんも是非読んでみて下さいね。

出典・参考文献

坂夏樹『命の救援電車』2021年、さくら舎