2023年3月1日(水)から5月30日まで、Osaka Metroで「地下鉄潜入すごろく大作戦」と「謎解きラリー」が開催されています。

大阪メトロのスタンプラリーは大阪市交通局時代からの定番企画で、皆さんも一度は参加し地下鉄への関心を深めた方も多いのではないでしょうか。

今日は、過去のスタンプラリーにはどんなものがあったのかを、当時の資料を交えてご紹介していきます。

ゴールデンラリー(1995)

まずは1995年(平成7年)に開催された「ゴールデンラリー」。日付は記載されていませんでした

この頃の大阪オリンピック大阪構想・APEC大阪会議・なみはや国体と何かと大阪に活気がありましたね。

オリンピック大阪構想とは

2008年夏季オリンピックの開催を大阪で実施するよう目指していた構想。

大阪府・大阪市が中心となって「財団法人大阪五輪誘致委員会」が招致を行いましたが、2001年7月のIOC総会の投票で中国の首都北京に決まったたため開催は実現せず招致できませんでした。

主なコースに、シューティングゲームラリー・駅名クイズスタンプラリー・市営交通見学ラリーがありました。

今はもうなき「幸町操車場」や「南港バスターミナル」の文字も見られますね。

この当時は景品が結構豪華でした。

シャッフル大魔王からの挑戦状(1997?)

開催年次は記載されていませんが、長堀鶴見緑地線が全線開通して大阪港トランスポートシステム線が開業していない頃(1997年?)の、7月15日から9月24日の夏休み期間中をメインに開催されていたようです。

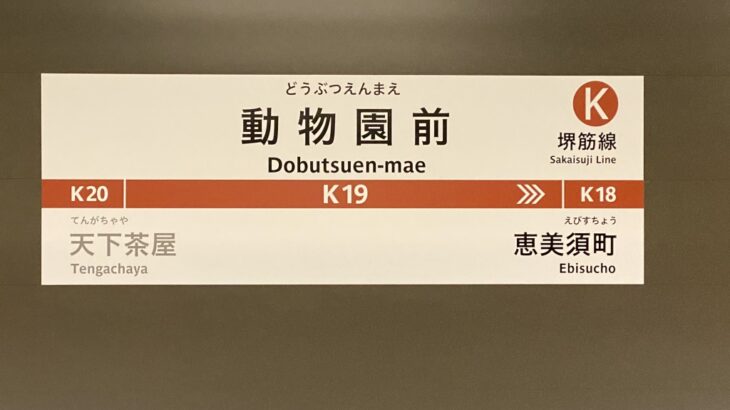

御堂筋線3駅、谷町線2駅、四つ橋線3駅、中央線と千日前線から2駅、堺筋線と長堀鶴見緑地線から3駅と大阪ドームとフェスティバルゲートを回ってスタンプ集めとクイズに答えていくものでした。

ゴールポイントが6箇所と、まわりやすかったです

景品はオリジナルシャープペンシルでした このシャープペンシルは当時のものです。。

景品はオリジナルシャープペンシルでした このシャープペンシルは当時のものです。。

地下鉄スタンプラリー「じゃん拳ビンゴ」(1999)

開催は平成11年(1999年)7月17日から9月26日までの夏休みを中心とした期間でした。

この頃はOTS(大阪港トランスポートシステム)線が開業した頃。

別会社だったので、ラリーチケット(共通1日乗車券)でも大阪港~コスモスクエア~中ふ頭間の使用は出来ませんでした。

このスタンプラリーは、回るところも多かったようです。

今ですと大阪港~なんば駅まで行くならスムーズに行くことが出来ますが、当時は大阪港~中ふ頭間は別会社運営(OTS)だった為、別料金が必要でした。

今は解体された「フェスティバルゲート」がコースに入っていました。

フェスティバルゲートとは

大阪市交通局の市電天王寺車庫(霞車庫)があった場所です。

バブル期の1989年「大阪市交通局霞車庫跡地開発プロジェクト・土地信託事業計画提案」により大型遊具や娯楽施設を合体させた「都市型立体遊園地」として1997年7月に開業したものの、来場者の減少に歯止めがかからず、2007年7月31日で閉業しました。

参加賞は、当時新しかった御堂筋線21系のキーホルダーでした。

ポケットモンスター「大阪市交通局100年のタイムトラベル春バージョン」スタンプラリー(2003)

この年は、1903年(明治36年)9月12日大阪市電気鉄道(花園橋西詰~築港桟橋)の開業から100周年に当たった為、春と夏の2回開催されました。

やはりOTS線区間は使用できず、また行かなければいけない駅が比較的端っこばかりで、コース決めをするのに苦労しました。

このラリーでは、特に鶴見はなぽ~とブロッサムが一番遠く、最寄りとなる門真南からも遠かったのでとても大変でした。

完走賞は「市営交通100周年記念」のオリジナルミニ色鉛筆。現在でもしっかりと保存しています。

ポケットモンスター大阪市交通局100年のタイムトラベル夏バージョンスタンプラリー(2003)

先述の通り、この年は「市営交通100周年」を記念して春と夏の2回開催されました。

当時の完走賞は「市電エア枕」。未開封で保管しています。

そして…100周年賞として、60系を使用したタイムトレインを運行していたようです!これは是非乗りたかったですねぇ。

タイムトレインとは

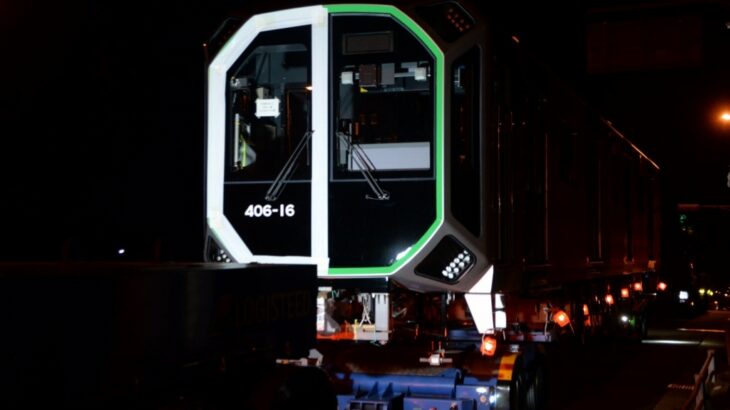

堺筋線60系運用終了前の2003年(平成15年)9月13日から21日までの間、大阪市交通局100周年記念イベント列車「過去発→未来行きタイムトレイン」が6003Fにて運転されていました。

合せて8月1日~8月10日まで大阪ドーム9階スカイホールにて100周年記念フェスティバルが開催されていました。

100周年は色々あったんですねぇ。

最後に

以上、大阪市営地下鉄時代におけるスタンプラリーの歴史を見てきましたが、いかがだったでしょうか。

ある年齢以上の方々には、懐かしくご覧いただけたと思いますが、お楽しみいただけたなら幸いです。

文章作成・撮影:新御堂筋

資料所蔵:新御堂筋

文章校正:Osaka-Subway.com