【検索でここに辿り着き四つ橋線の新デザインのものをご覧になりたい方へ】

他の公共交通機関と同じく、大阪市営地下鉄でもサインシステムと呼ばれる、システマチックな案内標識を採用しています。

サインシステムはあらかじめルール化されて決められたフォント・決められたカラーリングなどに則って表記されるため規則性があります。

ましてや、その鉄道会社の印象付けをも利用者に行い、ある意味顔とも言えるべき存在です。

現在の状況

現在(2014年6月当時)の大阪市営地下鉄のサインシステムは

日本語:見出しゴMB31(モリサワ社)

英語:Helvetica

が採用されています。

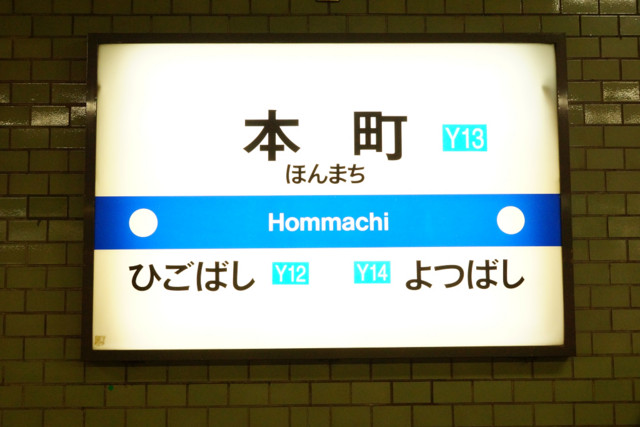

さて、大阪市営地下鉄の現行のサインシステムが最初に採用されたのは、昭和52年の本町駅。

なぜ本町駅から始められたのかを紐解くと、このような記述がありました。

3線が交差する御堂筋線本町駅となんば駅については、地上への出入り口もそれぞれ27ヶ所、29ヶ所と多く、乗客の乗車系・降車系とも複雑に錯そうしているので、まず本町駅から案内表示のトータル・サイン・システムを採用することとし、専門のデザイナーに設計を委嘱して、分りやすい案内標識を整備した。

―「大阪市交通局百年史 406pより」―大阪市交通局 著

それまでは「ヒゲ文字」と呼ばれる、大阪市営地下鉄独自のオリジナル書体が採用されていました。

ここでは、そんな大阪市営地下鉄のサインシステムの歴史について、たどっていきます。

意外とサインシステムの紹介をするサイトが少なく、ましてや大阪市営地下鉄に限るとほんの僅かのみでした。ここの情報が、後世に役立てばと思い記述していきます。

プロトタイプ(昭和52年)

日本語:ゴシック4550

英字:Helvetica

追記:2015年にリニューアルされ現存しません。

隣駅案内にローマ字がふられておらず、また日本語のひらがなの文字も微妙に異なります。

この本町駅を皮切りに、続いてなんば駅でこのサインシステムを採用。そのまま谷町線都島-守口間でも採用されていった…、と文献に記載があります。

量産期(昭和53年~平成24年、英字が入るのは平成元年から)

日本語:見出しゴMB31

英字:Helvetica

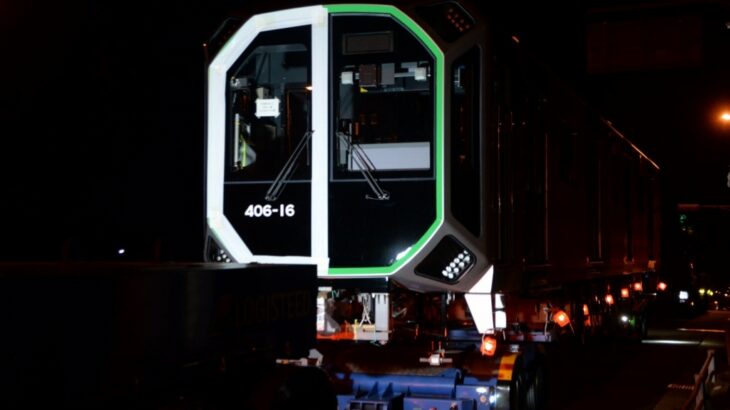

1箇所だけ更新された、四つ橋線の駅名標。

これも隣駅案内にローマ字がふられていませんが、日本語フォントは現行の「見出しゴMB31」になっています。

マイナーチェンジ版(平成25年~27年)

日本語:見出しゴMB31

英字:Helvetica

2013年、御堂筋線本町駅の内装がリニューアルされ、それと同時に駅名標も一新されました。

日本語フォントは見出しゴMB31、英字にHelveticaが採用。隣駅案内にローマ字がふられている「見出しゴMB31+ヘルベチカスタイル」の完成形です。

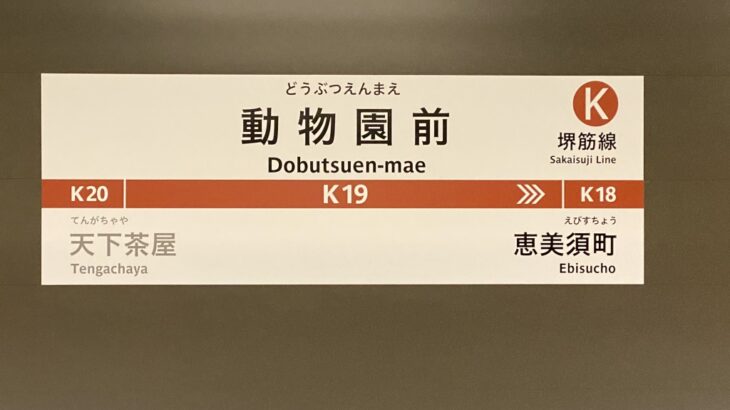

新サインシステム(平成28年~)

日本語:ヒラギノ角ゴ

英字:Parisign

2015年に初登場した、新時代の大阪市営地下鉄サインシステムです。

日本語フォントはヒラギノ角ゴ、英字にParisign(パリジーン)を採用。日本の鉄道事業者において、Parisineを採用しているのは恐らく大阪市営地下鉄が初めてです。

右上には初めて路線名が入れられ、視認性も向上しています。

参考

大阪市営地下鉄のサインシステム解説シリーズ

記事元ソース:旧ブログ α207より

http://d.hatena.ne.jp/series207/20140427/1398604483