「大阪の地下鉄やバスにちょこちょこ乗る」「けど、定期券を買うほどではない」「バイト先が毎回異なるから定期券では不便」……

という大阪メトロのミドルユーザーさんには、3,000円で3,300円分を使うことが出来る「回数カード」がオススメです。

何も考えずとも手っ取り早く節約できるお得なカードとなっています!

使用できる電車・バスは?

回数カードが利用できる区間は次の通り。

【上記マップ内の太線で描かれた区間】

・御堂筋線(江坂〜なかもず)

・谷町線(大日〜八尾南)

・四つ橋線(西梅田〜住之江公園)

・中央線(コスモスクエア〜長田)

・千日前線(野田阪神〜南巽)

・堺筋線(天神橋筋六丁目〜天下茶屋)

・長堀鶴見緑地線(大正〜門真南)

・今里筋線(井高野〜今里)

・ニュートラム(南港ポートタウン線・コスモスクエア〜住之江公園)

【大阪シティバスの殆どの路線】

・大阪シティバス全線(写真のような緑色基調のバス等)

[大阪シティバスのバス車両一例はこちら]

以上の区間は、すべてが回数カードの使える対象区間となります。

但し、ユニバーサルスタジオジャパン行きのバス、及びIKEA鶴浜行きの青色のバス(写真)、

関西空港行きの高速リムジンバスは対象外です。

回数カードの金額は?

回数カードの販売金額は

・大人用3,000円(使える額は3,300円)

・子供用1,500円(使える額は1,650円)

になります。

購入場所は?

回数カードは、以下の場所で購入できます。

① 地下鉄全駅の券売機(赤色・ピンク色・青色共通)

② 定期券販売所

(梅田、なんば、天王寺、東梅田、谷町九丁目、玉出、堺筋本町、京橋、なかもず、平野、弁天町、大正、太子橋今市、ポートタウン東)③ 駅構内にあるOsakaSubway ローソン

御堂筋線:江坂駅、梅田駅、梅田駅上りホーム、淀屋橋駅北、心斎橋駅北1号、心斎橋駅北2号、御堂筋本町駅、なんば駅北1号、なんば駅北2号、なんば駅上りホーム、長居駅

谷町線:南森町駅、天満橋駅、天王寺駅北、谷町四丁目駅北、駒川中野駅、谷町九丁目駅、都島駅、天王寺駅南、喜連瓜破駅、八尾南駅

四つ橋線:肥後橋駅南、肥後橋駅北、四ツ橋本町駅、四ツ橋なんば駅、北加賀屋駅、住之江公園駅南

中央線:森ノ宮駅、谷町四丁目駅南、堺筋本町駅、高井田駅

千日前線:野田阪神駅

堺筋線:北浜駅南、長堀橋駅、日本橋駅④ 大阪シティバスの営業所

(井高野、中津、守口、住吉、住之江、鶴町、酉島)⑤ 大阪シティバス車内

※大阪シティバス内でも購入できますが大人のみの販売で、売り切れの場合もあるので駅の券売機で買うのがおすすめです。

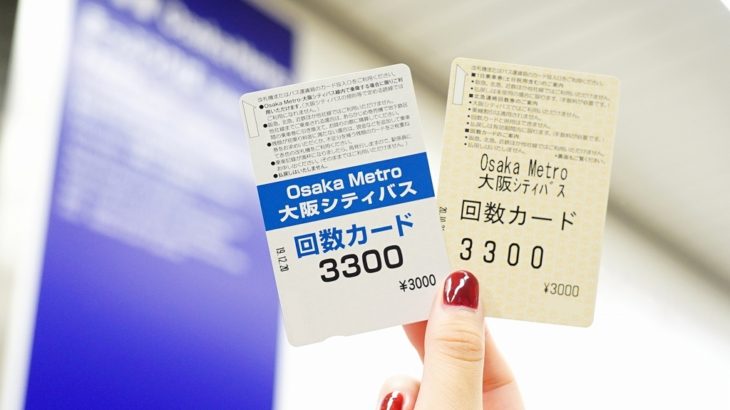

ローソンで買うと色付きカードになる

①の自動券売機で買うと、他のカードと共通で使用する券面の為、どことなく味気ない一色印刷デザインのカードになります。

が、③の「Osaka Subway ローソン」や、④の大阪シティバス営業所など有人の場所で買うと、カラー印刷の券面のカードが買えます。

尚、デザイン的な問題で機能はどちらも同じです。

回数カードの使い方

回数カードの使い方には、次の2通りがあります。

①そのまま改札に入れる

回数カードをそのまま改札に入れると、自動的に磁気カードとしての利用になります。

②きっぷを買う

回数カードを券売機に入れると、そのお金で切符が買えます。大人用カードで子ども用切符を買うのも可能ですし、その逆も購入可能です。

例えば、お母さんが回数カードで子供の切符を買って与え、自分はそのまま改札に入れる…という使い方も可能です。

尚、回数カードの残額が170円以下しかない場合は改札機を通ることができません。

この場合は

・新しい回数カードを買って2枚同時に通す

・券売機で現金併用にて切符を買う

のどちらかで回数カードを使い切ることになります。

回数カードで購入できる切符は、通常の切符のみです。

エンジョイエコカード(1日乗車券)や回数カードなどのカード型乗車券は購入できません。

注意点:直通運転のエリアは対象外

注意したいのが、違う会社の駅と直通運転をしている大阪メトロの路線を利用する場合。

地下鉄とつながっているので一見わかりにくいですが、別会社なので「回数カード」は利用できません。

具体的には以下の路線になります。

・御堂筋線:江坂から先の北大阪急行の路線(緑地公園・桃山台・千里中央)

・中央線:長田から先の生駒・学研奈良登美ヶ丘方面の路線

(荒本・吉田・新石切・生駒・白庭台・学研北生駒・学研奈良登美ヶ丘)

・堺筋線:天神橋筋六丁目から先の阪急京都線・千里線の路線

(柴島・淡路・高槻市・北千里…などの外に出る区間)

江坂・長田・天神橋筋六丁目から先の私鉄駅まで行ってしまうと別料金になるので、その際は駅で差額を支払うと改札を出ることができます。

乗り入れ先で回数カードを自動精算機に通すと、江坂・長田・天神橋筋六丁目から下車駅までの運賃を支払うことで、改札から出ることができます。

例えば千里中央で降りる場合は、江坂までを回数カードで乗ったと認識するので江坂~千里中央間の運賃140円を支払うことで出ることができます。

回数カードのメリット

①乗継割引が自動的に適用

回数カードでは大阪シティバスと地下鉄の乗継割引(100円)が自動的に適用されます。

切符では現在この乗継割引が効きませんので、「回数カード」ならではのメリットになります。

例えば、大阪シティバスと大阪メトロ(280円)を利用する場合…

合計で490円ですが、回数カードでは390円で乗車が可能です。

②有効期限がない

回数カードには、いつまでに使わないといけないという「有効期限」がありません。

他社でよくある回数券はだいたいが有効期限が定められているのに対し、回数カードはサービス開始時からずっと有効期限が定められていません。

つまり古の回数カードも、もちろん現在でも有効ということになります。

③精算が楽

例えば梅田⇔心斎橋の定期券を持っていて、その範囲外である天王寺へ行こうとする場合。

本来であれば、自動乗継精算機で立ち止まってお金を払う必要があります。

が、回数カードを持っていると「定期券+回数カード」を改札へ2枚同時に入れることで勝手に精算が終わってるんです!

この時短効果は、利用頻度が高ければ高いほど相当なものですよ~!!

回数カードのデメリット

①ICカードとの併用は不可

気をつけたいのが、ICカードの類と同時に使うのは一切不可という点。

ICOCA・PiTaPaは勿論のこと、Suicaと同時に使うことはできません。

②払い戻しは不可

定期券やエンジョイエコカード等は所定の手数料(2020年現在は220円)を負担することで払い戻し…要は返品ができるのですが、回数カードについては払い戻しは一切不可能となっています。

歴史

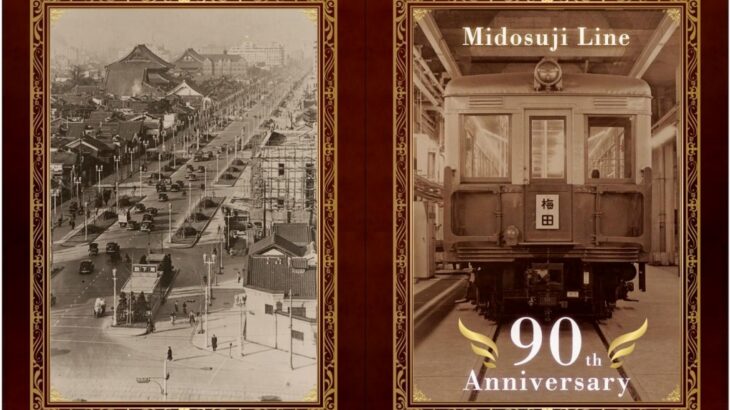

「回数カード」自体の歴史は浅く、1989年10月1日から始まった制度です。1998年頃から現在の制度に改められました。

ただその元となる「回数券」の制度は相当古く、地下鉄御堂筋線が完成した1933年(昭和8年)にまで遡ります。

当時は21回分を2円(=200銭)で販売しており、地下鉄の乗車運賃が一律で10銭だったので0.5%分のプレミアが載せられていたことになります。

かつては1区(一番安い運賃の区間)特別回数券というカードも発売されていました。

まとめ

買うだけで自動的に10%の割引があり、しかもバスと地下鉄を乗り継ぐなら更に100円引きと、

冒頭で書いた「大阪の地下鉄やバスにちょこちょこ乗る」「けど、定期券を買うほどではないかなー…」という方に、回数カードはぴったりのカードだと言えます!

是非この回数カードを使って、コスパ良く大阪メトロを利用していきましょう~!

乗車券関係リンク

関連ツイート

この記事を書くにあたっては、以下の方の意見を参考にさせて頂きました。

この場を持って御礼申し上げます。

有効期限もが無い。

PiTaPaと同じ10%お得。

残高や利用履歴がひと目でわかる。

きっぷや定期券ののりこし精算ができる。

きっぷも買える。などですかね。

10何年か前なら、金券ショップでも買えるというのもありましたが。 https://t.co/uOgXOn58CA— SAS管理人@大阪メトロ (@sas_subway) October 29, 2020

10%のプレミアムですね。回数カードって名前だけど他社の回数券と違って有効期限がないから、たまに大阪に帰ってトータルで年10~15回くらい地下鉄・バスを使う私のような人でも割引の恩恵があるのはありがたいです。

— マーライオン (@merlion1971) October 29, 2020

うちの母親は、子どもを複数連れる場合に、回数カードだとそれ1つで人数分のきっぷが買えるのでよく使ってましたね。今でこそPiTaPaを持たせていますが。

— 鶴見検車区【碧緑】 (@tsururyoku) October 29, 2020

回数カードの利点は乗り越し時の他社回数券との併用ですかね。

地下鉄はともかく他社は回数券とPiTaPaの割引だと割引率が全然違いますし。— きんてつ たいらんど (@kintetsu5820) October 29, 2020