シングルアームパンタグラフといえば、2020年代の日本の鉄道においてはもはや主流となったパンタグラフの形状です。

従来のひし形パンタグラフよりも小型・軽量にすることが出来て、メンテナンスも容易。唯一のデメリットである高速走行での追従性も、近年改良が施されてJR西日本が130km/hで走る新快速に使うようにまでなりました。

見た目もスマートなシングルアームパンタグラフ、日本で初めて採用されたのはどこだったと思いますか?

実は、大阪市営地下鉄の鶴見緑地線用車両、70系なんです。

何故70系に採用されたのか?

厳密に言うと、1971年にフランス製のものを1つだけ輸入して取り付けた京阪電車2000系のテスト車両が日本初ですが、量産車として30年を超えて採用し続けているのは70系に他なりません。

型式はPT7002-A形といいます。

何故70系に初めて採用されたのでしょうか?当時の文献を辿ってみました。

トンネル断面積の制限から、車両限界も小さいため、集電装置折り畳み限界と車両限界の差は70mmと非常に小さくなっており、折り畳み時の高さを140mm(軌条面上3,120mm)とし、小型軽量化を図った。

また、電車線とパンタグラフとの離隔距離が最小150mmしかなく、在来のものと比較すると極端に短いため、集電状態でパンタグラフを下降させると、電車線とパンタグラフの集電舟の間に発生するアークを切りきれない

出典:大阪市交通局「大阪市高速電気軌道第7号線京橋~鶴見緑地間リニアモータ地下鉄建設記録」 307p

文献によると、部品が多い・大きい従来のひし形パンタグラフだと、折り畳んでも体積が嵩んで架線との距離が近過ぎ、電気が切れないことを理由に挙げています。

長堀鶴見緑地線はミニ地下鉄と呼ばれる小さいタイプの地下鉄。ただでさえトンネル内の空間に余裕がないのにパンタグラフの為にそこまで空間を割けない、といった事情があったようです。

また屋根上スペースの制約上、極力パンタグラフ折り畳み時の必要スペースを少なくしたい狙いもあったものと思われます。

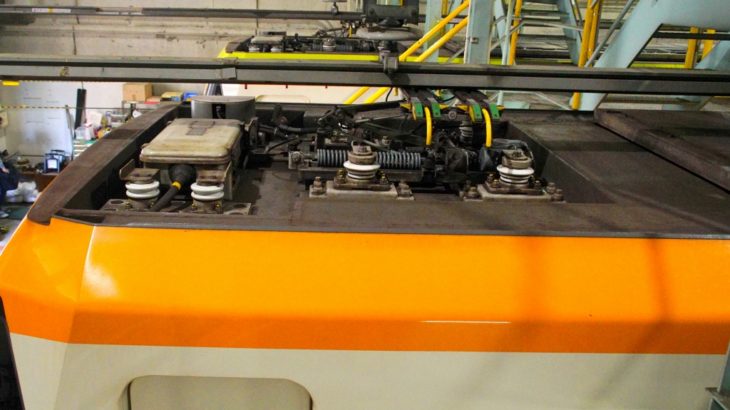

写真は今里筋線用の80系車両ですが、かなりギッチギチな屋根周りですよね。仮にひし形を採用した場合には、右側にもこの折りたたみ用スペースを用意しなければならなくなります。

大江戸線は意外にも…

ちなみに同世代の東京都営地下鉄12-000系試験車は、やぐらを組んだ上に大きなひし形パンタグラフを採用していた他、量産の初期車についても小型のひし形を採用していました。

リニアメトロは大阪・鶴見緑地線、東京・12号線(後の大江戸線)の後、2001年に神戸・海岸線が開業するのですが、10年の期間が開いて技術的に習熟したこともあり、ここからはシングルアームパンタグラフが継続的に採用されています。

なお、普通電車として初めてシングルアームパンタグラフが採用されたのは、JR貨物のEF200形になります。